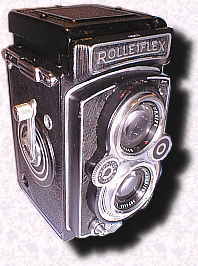

2眼レフの代表がローライです。

高級機種だけに持つ喜びを

感じさせてくれます。

何十に及ぶバージョンが作られ

現在に至っても生産されていています。 |

Franke&Heideche (1956年)

レンジファインダー機といえばライカ、2眼レフならローライと言われる様にライカと並びクラッシックカメラの代表を務めるのが、フランケ・ハイデッケ社のローライフレックスです。同社は1920年代、当時の流行だったステレオ写真(立体写真)用の3眼カメラを作っていました。1928年、その3眼カメラからレンズを一つとり縦型にして発売したのが、ローライスタイルの原型であるローライフレックス(オリジナル)です。1937年にはフィルム巻上げに工夫を加え、クランクを回すと自動的にシャッターチャージとフィルム巻き上げが完了する、ローライアウトマートが発表されました。現在発売されているローライフレックス2.8Fと基本構造が変わらない点は、ローライの設計の良さの表れですね。ここで紹介する3.5Bは1950年代、二眼レフが全盛だった頃の製品です。

裏蓋を開け下部のローラーにブローニーフィルム(120)を通し蓋を閉めクランクをぐるぐる回すと、自動的に一枚目が撮影できる状態でストップします。クランクを定位置に戻し、前面左下のボタンを押すとレリーズできます。上面のカバーを上に持ち上げると、すりガラスに方眼の入ったファインダーが出てきます。このファインダーは凝っていて、ピント合わせの為の拡大ルーペが付いていたり、上面からでなく背面からでもフォーカッシングできる装置が付いていたりと多彩です。右の大きなノブを回すとシャッターの付いたレンズごと前進し焦点を合わせることが出来ます。正面右のダイアルが絞りで、左がシャッタースピードでLV方式で連動しています。絞り、シャッターとも上面から数値が確認できます。ロールフィルムのため巻き戻しの必要は無く、12枚撮り終えたところで自動的に巻き上げは終了しフィルムを交換となります。

レンズはシュナイダーのクセナー。交換は出来ません。ちなみに正面から見て上がビューレンズで下が撮影レンズです。

現行品だと30万円近くする代物ですが、僕のローライは外観がぼろぼろでシャッターが動かなかったので、お小遣い程度で購入できました。半月かけ修理・補修。2眼の王者の雰囲気を味わえるカメラに生まれ変ったのでした。満足満足!! |

底面のローラーがフィルムの厚さを検知してオートでフィルムが巻き上がります。 |

ダイアルを回すとレンズボードが

前後してピントを調整します。

レンズの間に挟まれているダイアルは

左がシャッタースピードで

右が絞りダイアルです。 |

ルーペを引き出せば正確な

ピント合わせが出来ます。

また背面からもビューが可能。

多機能なファインダーですね。

ケースは良く出来た皮製。

前面が外れます。 |

(シャッター)

レンズシャッター方式

Syncro Compur

T,B,1~1/500sec

(レンズ)

Schneiderkreuznach

Xener75㎜ f3.5

(ファインダー)

2眼レフ 枠線透視式

(拡大レンズ付)

(ピント調整)

レンズボード前進後退

(露出計)

なし

(シンクロ)

X,M接点

(フィルム巻き上げ)

クランク式

(セルフタイマー)

あり

(サイズ㎜、重量)

W70 H145 D100

1070g |

![]()